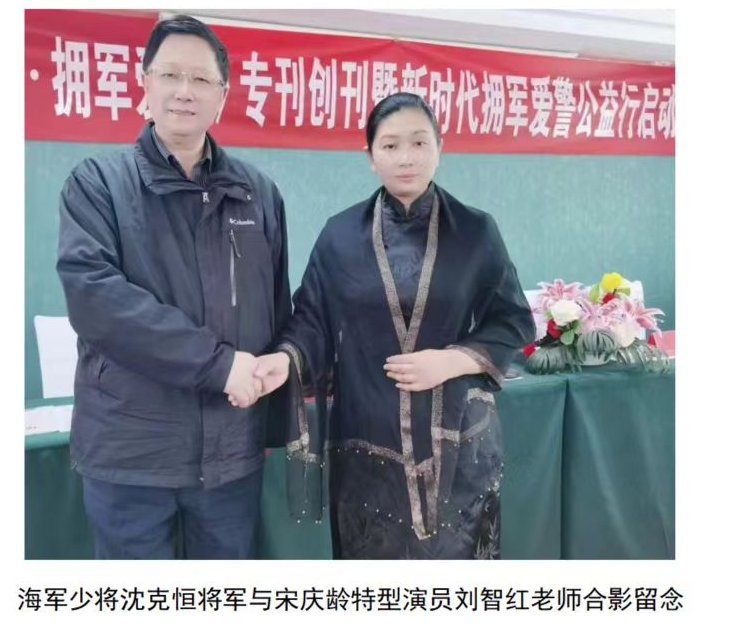

儿童的社会地位已经比狗还低了吗?

据统计,韩国已经有超过500家店直白地挂出“No kids Zone”牌子——禁止儿童入内。标识牌上,儿童禁入与宠物禁入摆在同一水平线上,人们却对此习以为常。

(图源:纽约时报)

面对生育率屡创新低、新生儿数量越来越少的现状,韩国人并未因“物以稀为贵”而重视儿童群体,反而越来越多人开始讨厌孩子。“儿童禁入区”背后,是厌童情绪的隐蔽蔓延……

“天下苦熊孩子久矣”

一开始,韩国网友只是在社交平台吐槽一些总在公共场合哭喊吵闹、大声喧哗,严重影响到自己的生活体验。近年来,韩国餐厅里由儿童吵闹引发的纠纷事件愈加频繁,无孩成年人和有孩家庭的矛盾难以调和。

2012年,被广泛关注的大酱汤烫伤事件将矛盾推向高潮。起初,孩子的母亲发帖称:餐厅的一位女子故意将热汤倒在孩子脸和自己的手上,引发了公众的愤怒。然而真实情况是孩子在餐厅四处乱窜,先撞上了角落的一名女子,又转头撞上端有热汤的这名女子,女子躲避不及,汤洒出来,才将两人都烫伤了。

舆论一出,韩国网友纷纷指责母亲失职没有管教好熊孩子。此后,越来越多的网友曝光了众多儿童及其家长在公共场所的不文明行为。如:地铁追逐吵闹,咖啡馆餐桌换尿布。韩国年轻人甚至给这些家长起了蔑称——“妈虫”。

(图源:韩国电影《82年生的金智英》)

随后,“儿童禁入区”便逐渐开始变多了起来。到2014年,设立儿童禁入区在韩国已成为常见现象,光济州岛就有80多个此类区域。

(韩国儿童禁入场所分布 图源:谷歌地图)

对此,很多年轻人是呈支持态度的。据2021年首尔的一次民意调查发现,高达73%的民众都表示设立儿童禁入区是可以接受;只有18%表示明确反对。支持者认为:监护人如果监管不力,“熊孩子”可能对公共场所里的设施和他人带来麻烦或伤害,企业主有权维护自己的经营环境。

(图源:NAVER)

显然,孩子在成长期的不受约束、肆意妄为、尖叫吵闹等表现,与进入书店、餐厅、咖啡馆等场地寻求安静的成年人的需求形成了冲突,让不少人无形中增加了对熊孩子的厌恶。

当厌童走向虐童

如果说“儿童禁入区”是韩国人厌童情绪在公共场所资源分配的反映,那么,“虐童”或许是发生在厌童情绪下的一种极端行为。

据韩国保健福祉部报告显示:韩国2021年被认定为虐童的事件多达3.7万多起,同比增加21.7%,有40名儿童被虐致死。虐童行为的加害人绝大多数为父母,占比83.7%。

今年6月,韩国发生了一件全社会轰动的虐童事件——“水原冰箱案”。一名三十多岁的女性被指控谋杀了自己生下的两名婴儿,并将他们的尸体分别在冰箱存放四年零七个月和三年零七个月。当嫌疑人被问到为什么要将孩子的尸体放在冰箱时,她竟回答,“没有特殊原因”。而这位母亲杀害孩子多年后才被警方发现,也让韩国社会广泛地关注这类现象,并将其称为“幽灵儿童事件”。

(图源:朝鲜日报)

“水原冰箱案”后,韩国各地方政府共接到1069起幽灵儿童事件举报,其中34个孩子确认身亡,至今仍有677个孩子生死不明。

韩国人的厌童情绪变本加厉,更加体现在低生育率上。在韩国低生育率讨论区,一条留言被很多人赞同,它说:奴隶能做的最大的反抗就是不生奴隶。

无论是厌童情绪还是低生育率最根本的原因是卷成地狱模式的生存压力,让年轻人缺乏对于未来的信心。数据显示,韩国首尔的平均房价为4.46亿韩元,相当于人民币250万元左右,这个房价是韩国人平均年收入的11.7倍。

当年轻人发现奋斗的终点是一片虚无,结婚和生育就变成了美丽的神话。赚的钱只够自己花,打工几十年也买不起房,拿什么结婚生孩子呢?

(图源:unsplash)

韩国人口越来越少,内卷却没有丝毫停歇,疯狂的内卷让养育一个孩子的费用变成天文数字。韩国一个孩子从出生再到大学毕业,至少要花2.62亿韩元,相当于150万人民币。

此外,挣钱不易、工作机会难得,年轻人在工作上也特别卷,熬夜加班等是常态,这也造成了人们在时间、精力的分配很难平衡,一旦要投身工作,就很难兼顾家庭和孩子。这种工作上的劳累辛苦,也进一步激发了成年人想要休息、独处、安静的需求,也容易对吵闹、顽皮的孩子产生厌烦心理。

(图源:unsplash)

当你在人间的体验特别艰难时,你便不会有邀请下一代来人间的愿望。在韩国这个生育率触底的国家,当大部队都选择规避生育带来的一切风险时,选择生育的人反而变成了站在了天秤的另一端。

生育友好!儿童友好!

国际货币基金组织总裁克里斯蒂娜·拉加德曾称韩国社会为“集体自杀社会”——一个人们不愿结婚、不愿生孩子的社会。当韩国政客们试图以杯水车薪的生育补贴,以各种宏观叙事说服年轻人结婚生小孩时,一切都显得那么徒劳。

或许韩国可以试着学习冰岛和瑞典建立一个“生育友好型社会”。冰岛和芬兰也曾以低生育率著称,但在近些年,北欧国家给予新生儿父母经济补贴,推行女性产假与男性育儿假制度,降低生育门槛,强调政府在儿童养育领域中的责任,建立完善的保育体系……在实施一系列生育友好政策后,北欧多国迎来了一波婴儿潮。

(芬兰婴儿礼盒 图源:推特)

此外,面对公共场合里嬉闹的孩子,社会舆论所需的并不是“画地为牢”的隔绝,正确的做法是推动儿童友好城市建设这样一种现代文明式的治理思维。根据现有环境基础做出改造,让成人和儿童不再挤占彼此的空间,兼顾两个群体的需求。

(图源:unsplash)

韩国儿童节当天,呼吁取缔“儿童禁入区”的韩国议员龙慧仁,在演讲中几度落泪,她在台上坚定地称,“我们的社会必须重生,变成一个能包容儿童的社会。”用儿童专用区,代替禁入区;用合理划分空间,代替彼此情绪压抑;我们生活的空间,不是填充物体的容器,而是人类意识的居所。儿童与成人共存于公共空间。

| 公益

| 公益